从“群众跑腿”到“干部跑腿”,从“坐等上门”到“服务前移”,在大理白族自治州永平县水泄彝族乡阿林村,通过“党建引领‘3+6’治理模式”,推动基层治理从“治”到“活”,村内矛盾纠纷化解率提升30%,一份饱含“民生温度”的善治答卷,正悄然改变着村民们的日常生活。

前些年的阿林村,环境待改善、诉求多元、矛盾化解难,曾是许多人对这里的印象。为破解这一困局,村党支部深入调研,探寻出党建引领下“3+6”基层治理的密码——以群众参与、干部包保的矛盾排查机制,常态化法治德治宣传机制,未成年人法治德育与心理辅导的“三项机制”筑牢根基;再以定期开展治安巡查、法治宣传、矛盾纠纷化解,“以案释法”警示教育,“法律明白人”培训,“家教家风”宣讲,村规民约修订,村组干部能力提升的“六个一”行动激发活力,推动治理精准到村、服务落实到户、满意传递到人。

在距村委会5公里的旧寨二组,经村“两委”协调,将一处集体资产改造成议事点,建起两层综合服务楼,布局了阿林村(旧寨片区)便民服务点、警务室,推动办公前移、服务下沉。如今,这里不仅是村务监督委员会的日常办公点,更成为村干部、派出所民警服务群众的“前沿阵地”。每逢街天,民警会来这里开展法治宣传、调解纠纷,村“两委”也集体下沉办公,让村民在家门口就能办理业务,真正实现“群众少跑腿、服务到家门”。

便民服务点内,工作制度、流程清晰明了,核桃收购、用工招募等信息实时更新;13间闲置房间中有7间已出租为小卖部、饲料店,既便利了群众,也壮大了村集体经济。“这里环境好、交通便利,做生意很方便。”租下2间铺面经营饲料销售和核桃收购的村民段志刚说。

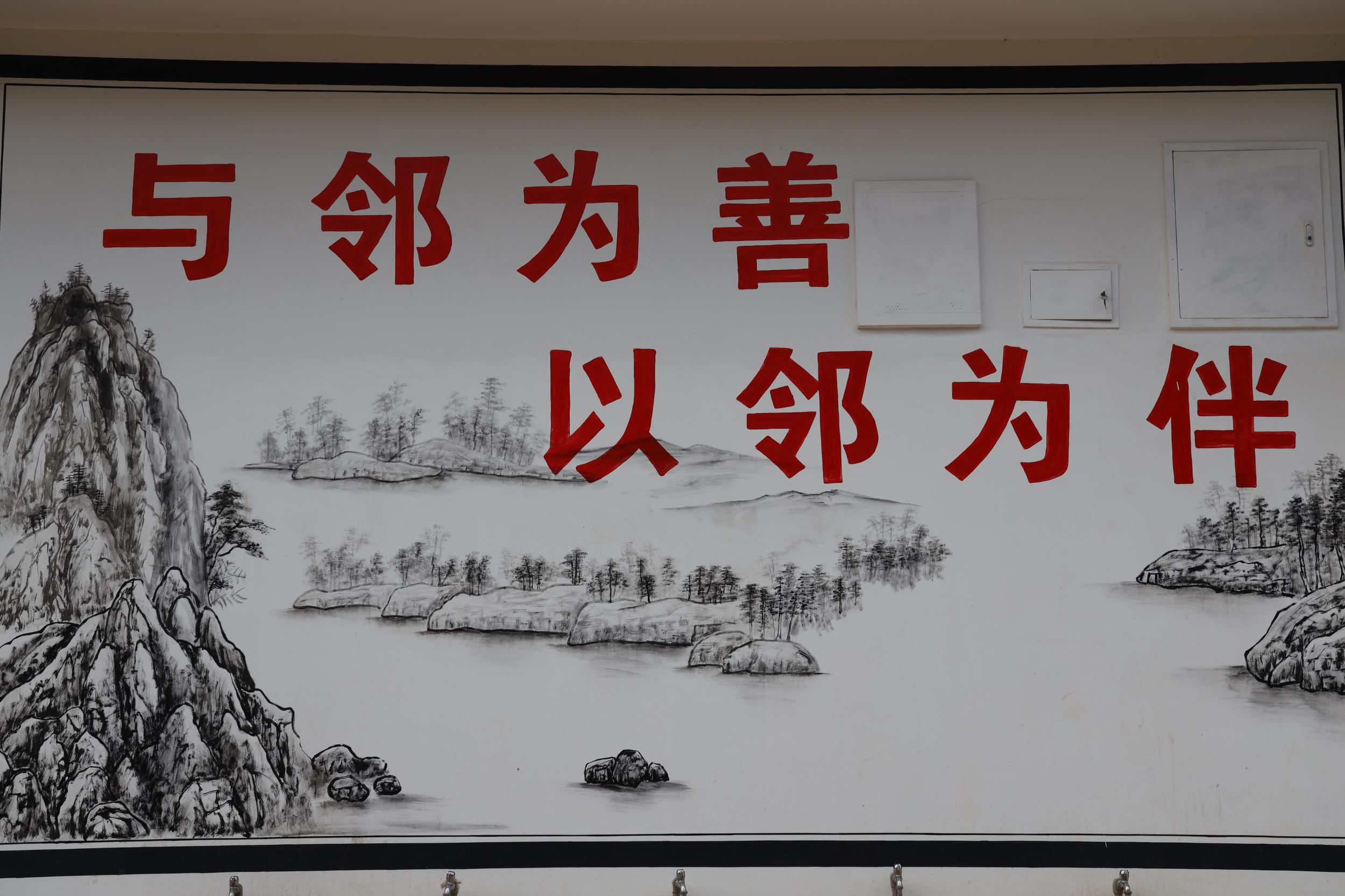

服务点外,孝老爱亲的墙绘与法治宣传栏营造出浓厚的德治氛围,周边道路干净整洁,花草点缀其间,一旁碧波微漾的鱼塘更添几分清秀。这个精心打造的人居环境示范点,正潜移默化地影响着村民的言行举止,让文明新风悄然浸润人心。

“这几年卫生好了,乡里乡亲相处得相当融洽,产业也发展起来了。”说起村里的变化,阿林村旧寨一组村民龙新斌有着切身感受。他坦言,随着生产生活条件不断改善,日子越过越有奔头,邻里之间的关系更加亲密和谐。

“阿林村能有今天的变化,关键是党总支带头,把‘3+6’治理模式落到了实处。”村党总支书记、村委会主任郭垚艳说,靠着这一模式,村里不仅啃下了人居环境整治、集体资产回收的“硬骨头”,还蹚出了集体经济壮大、矛盾纠纷化解、产业发展提速的“新路子”,如今村容村貌大变样,产业发展更兴旺。下一步,村里还将持续开发鱼塘、空闲房间等资源,让服务更贴心、环境更舒心,让村民能享受到更多基层治理的“红利”。

云南网通讯员 赵娜 字正张 记者 段苏航