“以前夏天臭味熏天,冬天路面上的污水还会结冰,现在村里水清了,环境好了,住着舒心!”在大理白族自治州剑川县马登镇太平村,村民杨大妈感慨道。

(太平村全景)

昔日的太平村,污水横流、环境杂乱,集体经济薄弱;如今的太平村,清水绕村、产业兴旺,一幅生态美、产业兴、百姓富的乡村振兴画卷正徐徐展开。这一蜕变,源于太平村党总支部坚持党建引领,以“党建+”模式推动农村污水治理、人居环境提升和特色产业发展,走出一条“组织强、环境优、产业兴”的乡村振兴之路。

(口袋公园)

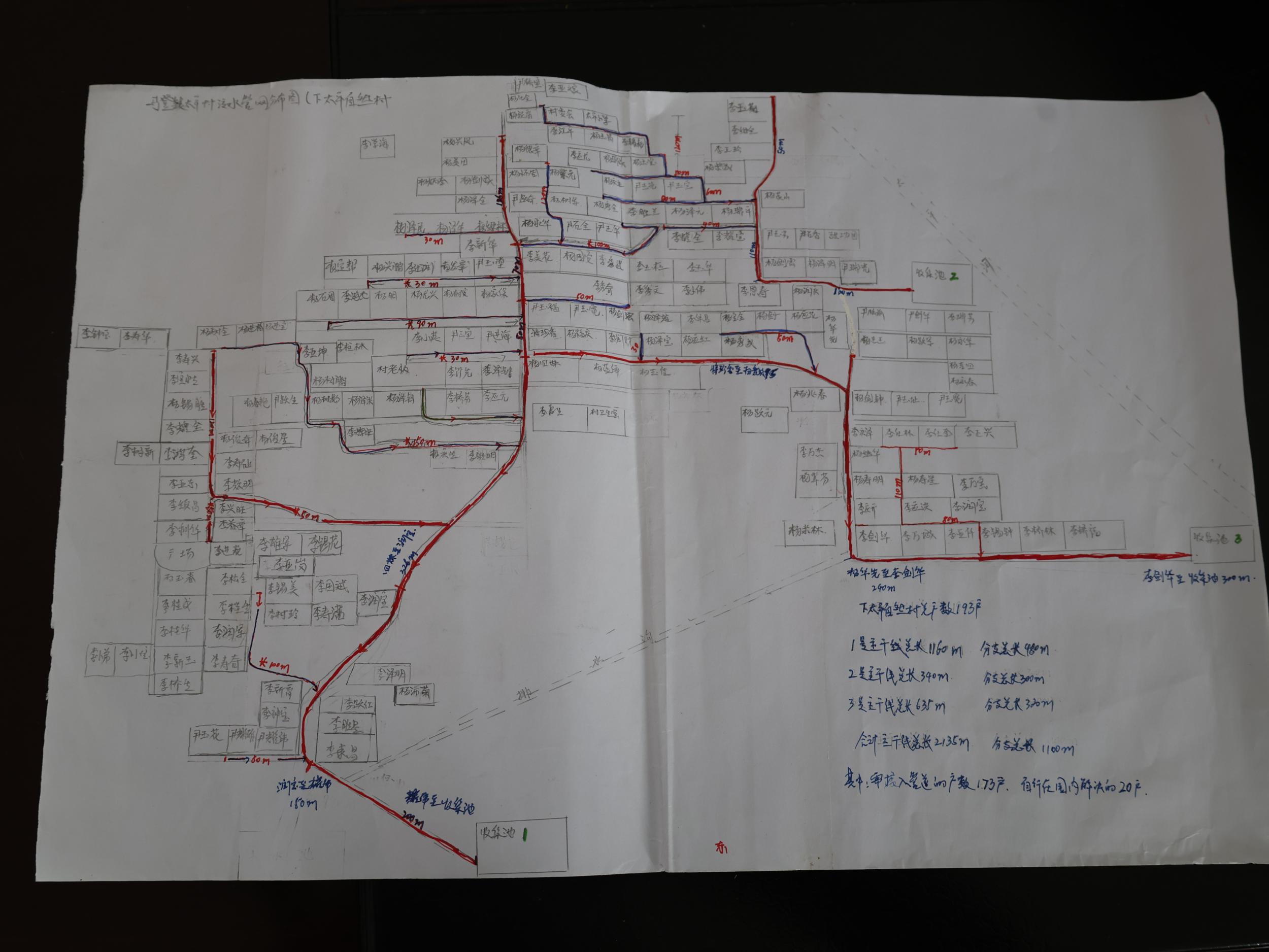

说到村里的污水治理,就不得不提太平村党总支书记李富生的那张手绘污水治理“施工图”了。由于太平村地势和位置的原因,不能整村统一改造,李富生就每家每户具体情况分析研判,通过召开村民代表会议、支部党员会议等办法集思广益,手工画出这样一张污水管网施工图。

有了规划方案,太平村很快行动起来,结合人居环境提升行动,通过整合项目资金实施太平村污水集中处理工程,铺设管网5.3公里,新建污水处理设施12座,实现生活污水全收集、全处理。同步推进“厕所革命”,改造户厕200余座。党员群众齐上阵,清理河道3公里,拆除乱搭乱建20处,打造“微花园”“口袋公园”10个。如今,太平村河道清澈见底,房前屋后绿树成荫,被评为“省级卫生村”。

(污水收集设施)

(到户管网)

村子美了,只是第一步。如何将“绿水青山”转变成“金山银山”?村党总支部通过“四议两公开”程序,流转闲置土地660余亩,引进龙头企业合作发展草莓椒、魔芋等特色产业种植。采取“党支部+合作社+农户”模式,带动200户村民入股分红,2024年村集体种植草莓椒300亩,亩产收益超7000元;魔芋种植200多亩,亩产收益超过1万元,年集体经济收入突破15万元。

(草莓椒采收及收购)

集体经济的壮大反哺了民生改善。近年来,太平村投入30余万元修建文化广场、口袋公园、安装太阳能路灯,建设“幸福小院”,让村里老人们老有所乐、老有所依;设立“村级助学金”,5年来累计资助困难学生、奖励优秀学生50名。连续多年被评为“办学积极单位”。

(村民文化体育活动广场)

(当归育苗)

从“污水横流”到“绿水绕村”,从“零散种植”到“产业成链”,太平村的蝶变是党建引领乡村振兴的生动实践。村党总支书记李富生表示:“我们将继续发挥基层党组织战斗堡垒作用,让太平村的天更蓝、水更清、产业更旺、村民更富!”

云南网记者 段苏航 通讯员 施寿昌 李瑜仙